松浦史料博物館開館70周年記念・九州国立博物館開館20周年記念特別展

平戸モノ語り ─松浦静山と熈の情熱

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

|

木下貴子 2021/08/21 |

|

1989年のイムズ誕生と同時に開館した三菱地所アルティアムが、8月31日をもってその32年の幕を閉じる。開館以来、時代の新しい表現を紹介する場所として、毎年10本程度の展覧会を開催してきたアルティアム。地元作家をはじめ、独自の思想や表現を確率しつつも新たな展開を見込める注目の中堅作家、アジアの作家、またアートに限らずデザイン、建築、文学、映画、演劇、ファッション、食など幅広い分野にわたって活躍するクリエイターを数多く紹介してきた。

開館当時はまだインターネットも普及しておらず、海外はもちろん東京や大阪などで話題の展覧会すら簡単に見に行くこともままならなかった時代であった。そんななか、アルティアムは彗星のごとく現れた。ルイーズ・ブルジョワ氏のような世界的アーティストの展覧会が開催されたり、草間彌生氏や奈良美智氏、会田誠氏といった今となっては「え?こんな大物も?」と思えるような大物作家の個展が早い段階で開催されたり、刺激を求める人々が常に、直に作品にふれられる機会を与えてくれた。

2000年代に入ってからはインターネットが普及し、ウェブサイトやSNSを通じて世界各地の情報を軽々と得られるようになっていったが、アルティアムでの展覧会を通して、実際に作品を目にすること、体験することは、見る人々に大きな糧となったといえるだろう。

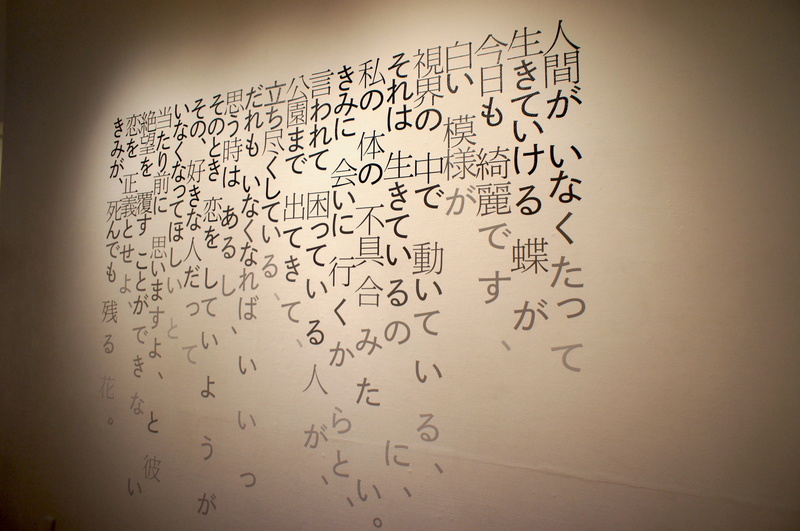

32年という長い年月で福岡(あるいは九州)のアートシーン/カルチャーシーンを牽引してきたアルティアム。最後の展覧会「絶望を覆すことができない恋を正義とせよ、きみが、死んでも残る花。」は、アルティアムが実施した333本目の展覧会である。アルトネではすでに会場レポートを掲載しているので、展覧会全体の内容や様子についてはぜひそちらをご覧いただきたい。本稿では、内覧会で来場した4作家によるコメントを混じえながら、彼らの作品について掘り下げるとともに、アルティアムが伝えてきたもの、つなげていくことについて綴っていく。

●鳥たちの止まり木のような、心の拠り所

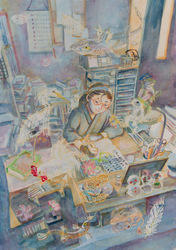

鹿児島睦さんは福岡生まれの福岡育ち。美術大学で陶芸を専攻し、卒業後、天神のインテリアショップに勤務したのち、陶芸家として独立した後も、福岡市内のアトリエで制作活動を行う。アルティアムでは2017年に「鹿児島睦の図案展」を開催した。

アルティアムが入るビル、イムズが誕生したときの様子も「すごく大きくて素敵なビルができたなってびっくりして、嬉しかったこともよく覚えています」と振り返る。「アルティアムは県の美術館ともまた市の美術館とも取り組み方が違う、斬新な面白い企画展を次々に常に発表してくださって、福岡の街にとって新陳代謝を起こす意味でもすごく刺激的な空間だったなと思います。世界中が混沌としてきて、日本もまたどんどん貧しくなっていくなか、若手の作家たちが思うように活動や発表ができないという苦しい状況下で、アルティアムは希望をもてる存在だったなと今でも思っています」。

鳥や花、植物をたくさん描いた陶器による作品《鳥》。3つの壁面を使い、3種類の技法で見せている。木や花をアルティアムやイムズに、そして鳥たちはアルティアムを通過点として育っていった作家たち、あるいはスタッフやファンの人たちをイメージに描いていったという。「木は鳥たちが休んだり、憩ったり、囀ったり、仲間を見つけたりする場の象徴。そして鳥たちは、ここに留まり続けることもできるけど、いつでも飛び立っていけるし、またそれが渡り鳥だとしたら、例えばパートナーを見つけて戻ってきたり、あるいは子どもと一緒に戻ってきたり。そういう象徴で今回は鳥をいっぱい描いています。植物は止まり木としての役割も大事ですが、それは物理的な意味よりも、精神的な拠り所になりえる空間を意味しています。鳥たちはここに戻ってきてもいいし、戻らなくてもいい。渡っていった場所で繁殖するという鳥もいると思います。また、戻ってきてずっとこの花や木を守る鳥もいるでしょう。アルティアムやイムズは、いつでも飛び立って戻ってこられる場所であったし、今後なくなってもたぶんずっと語られるような、そういう心の拠り所であると思います」。

●フィジカルに感じられる、呼吸のキャッチボール

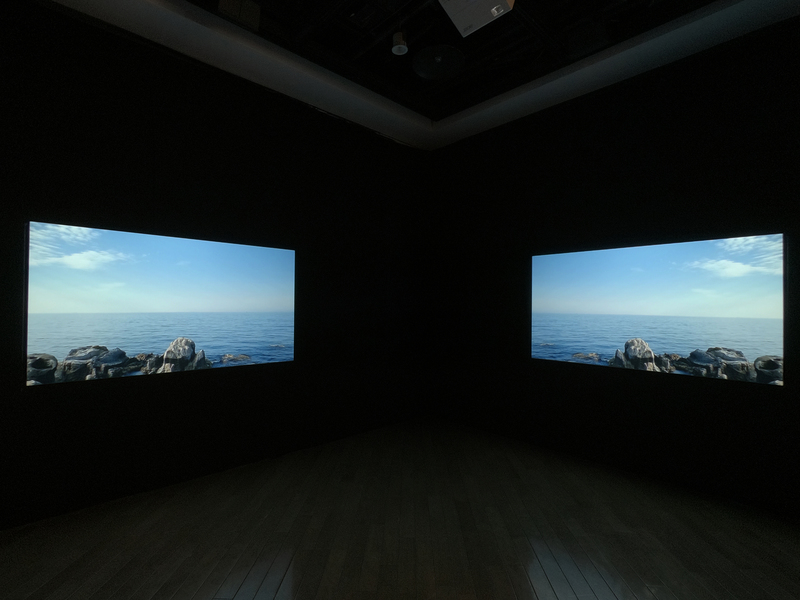

海を背景に人が息をふーっと吐き出す様子を映し出した山内光枝さんの映像作品《潮汐2012-2021》。東日本大震災後の2012年に制作した原型の作品に、パンデミックの最中に海とともに生きる素潜りの名手たちに依頼して送ってもらった動画を加えて編集した作品だ。昨年7月から今年3月までに開かれていた文化庁のオンライン企画展「DOMANI・明日展plus online 2020」に出品していたのがアルティアムのディレクターの目にとまり、本展への出品となった。

当初はオリジナル同様に、シングルチャンネルで1つのモニターかプロジェクションで上映する予定だったが、現場に入って考えが変わったという。「オンライン展から移行してフィジカルな展示にできるので、せっかくなら、いろいろな人がいろいろな場所で息を吸って吐いてとキャッチボールをするように空間と時間が飛ぶような体験を、鑑賞者に体験してもらえたら」と思い、現場でいろいろ試していくなかで、2 画面を使って同じ映像を鏡面反転して投影する形となった。「映像の出演者たちは黒潮とその交流である対馬暖流域を拠点に素潜り漁を生業としている人たちなんですが、彼らの生業の現場は常に流れる海の中にあり、そこは陸上の枠組みや視点が定まらない世界でもあります。それで映像でも左右とか対岸とか崩せないかと思って、同じ人を同時に両方から映し出してみました。片方が実際の映像で、もう片方が反転した映像なんですが、どっちがどっちなのかは見ている人にはわからない。また、右なのか左なのかどこの場所なのかっていう二項対立もあやふやになるというか……それぞれの人がどっちを向いて吸いどこへ向けて吹いているかは受け止める人の想像の中に委ねることもできるし、またそれはどっちでもいいんだよっていう視点の提示が新たに生まれました」。

山内さんがアルティアムを初めて訪れたのは専門学生のとき、柳幸典氏の展覧会だった。「すごい作品だなって今でも覚えています。そのときに描いたスケッチブックがまだ残っていて、それを見るとたくさんメモとかしていて」。以来、山内さんにとってアルティアムはずっといろいろな刺激に合わせてくれる場所であり続け、また、仕事でも関わるようになりいくつかの展覧会で設営・企画の段階から美術の現場を体験させてもらった場所でもあったと話す。アルティアムで作品を発表する側となったのは、2015年の展覧会「Local Prospects−海をめぐるあいだ」。九州・沖縄とその周辺地域を拠点とする作家に光を当てるシリーズ展の1回目の作家の1人として紹介された。山内さんにとってアルティアムは、アートと出会ったころからの人生のいろんなステージで、ずっとなんらかの関わりをしてきた大切な場所。「作品を発表するときは、展示する空間や場所に引き出してもらうみたいな余白をもって挑みたいという思いが常にあります。今回も、実際に現場でいろいろな実験ができたことで、作品の新たな可能性がみえました。それがアルティアムという、今までお世話になってきた場所で経験できたというのは感慨深いものがあります」。

●壁に描く、床を彫る。最後だからできること

淺井裕介さんといえば、彼がしばしば素材にする泥や白線、マスキングテープの作品が思い浮かぶが、本展ではそのイメージをまんまと裏切ってくれた。壁には金色の小さな花々が無数に、まるでたんぽぽの綿毛がふわふわと飛び立つかのように描かれている。床に線が描かれていると思いきや、よく見ると床面を彫って引かれたものであった。また、壁面に飾られる作品はイムズ外壁のタイルを使ったものだという。アルティアム、あるいはイムズそのものが作品の素材の一部になっている。「僕は、植物が生えていくように環境にあわせた作品を作ることを大切にしています。そう大きくないスペースでありながら、アルティアムが333回もの展示をやってきたという歴史は、なかなかのものだなとすごく感じました。それで、最後だからできる展示をということで、いろいろな思いをこめて作らせてもらいました」と話す。

壁にたくさん咲く金色の花は、これまでの展示で作品をかけるときに開けられた穴やそれを埋めた跡を丁寧に見つけだし、花に描き直したものだ。「12年前に僕が開けた穴もあるかもしれない。いろいろな作家さんたちが使った跡ではあるんですけども、最初に思っていた量の2.5倍ぐらい、まだあった、まだあったって穴や跡があって。それだけ展覧会をやっていたんだなと実感しました」。当初はもっとシンプルな静かな空間にしたかったというが、「実際、現場に入るとやりたくなっちゃうし、その辺はライブ感というか……隣に塩田さんの赤い糸の作品があるからここも赤くしようとか、鹿児島さんの描く木々や、津田さんがテーマとする鹿を見て、木や鹿をここに描いてみようとか。花だけでもよかったんですが、そういった絵柄がちょこちょこ入っているのはご愛嬌です」。過去の作家たちによる痕跡、さらに本展での作家にも影響を受けながら描いていった。淺井さんいわく、「アルティアムで発表してきた作家たちとのコラボレーション作品」だ。

淺井さんがアルティアムで個展「ショッピング」を開いたのは2010年だった。「12年の間に世の中はずいぶん変わったし、自分も変化している。そんななかで同じ場所で展示がまたやれるっていうのは作家としてはすごくいい経験ですし、それがその場所の最後の展覧会となるとなおさら思いを込めて作りたかった」という。「床に傷をつけさせてもらい、その木屑を真ん中にもってきたり、逆に床板を壁に立ち上げたりと、最後だからできることをけっこう考えました。作品自体もですが、作品を見ながらふだん気にもしないような壁の傷とか埋め戻しの跡とかいっぱいあるので、32年間おつかれさまみたいな感じで見てもらえるとありがたいです」。

淺井さんの作品はアルティアムから飛び出し、イムズ館内でも展示されている。2つの作品はすでに開幕と同時に公開されたが、8月12日〜15日に制作を行い3つ目の巨大な作品が新たに加わった。閉館を迎えるイムズとともに、ぜひ、お見逃しなく。

●アルティアムの最後の展覧会を通じて、一冊の本としてつなぐ

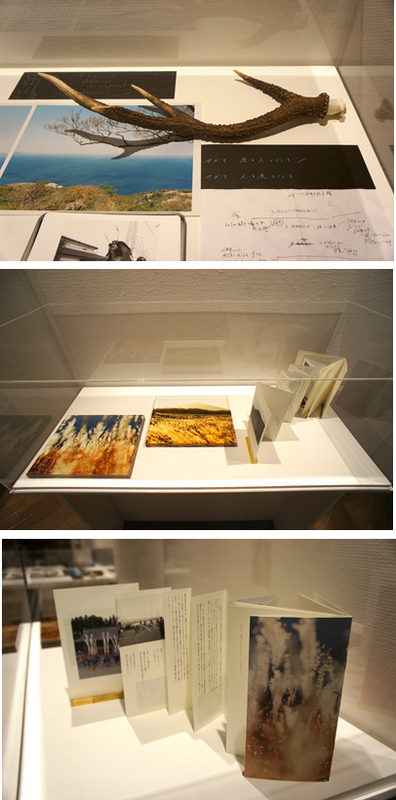

津田直さんはアルティアムで2018年に個展「エリナスの森」を開いた。「バルトの小国リトアニアに古くから受け継がれてきた伝説の鹿をテーマにした展覧会を、ここで開催したのはまだ記憶に新しい感じです。ですから僕の場合、今回、最後の展覧会ということで呼んでいただき、この場所が32年という一つの大きな流れを終えようとしているときに、消えていく空間ってなんだろう、とはじめに自分の中で問いかけました」。以前展示したリトアニアを舞台にした物語に呼応するかのように、今回、津田さんが発表したのは、2019年に宮城県石巻市で開かれた「Reborn-Art Festival 2019」への参加をきっかけに生まれた作品《やがて、鹿は人となる/やがて、人は鹿となる》だ。「命の見方や捉え方が今、社会のなかで揺らぎ、変化してきています。また、アルティアムで発表するということでいうと、多くの表現者が作品を生み続けてきた一つの大きな場所がいま消えようとしていることをつないでいくように、今回、東北で始まったシリーズをここで最後に観に来てくださる人々の記憶に残るような形にまとめたいと思いました」。会場では新作を発表すると同時に、一冊の冊子にまとめ発刊するまでに至った。展示では、その制作のプロセスも含め見ることができる。

「場所や空間は私たちに様々な経験を与えてくれます。アートや誰かの感性にふれるということ……アルティアムに来たことで、明日から何かがちょっと変わるかもしれません。考え方だったり、新しい視点の発見だったり、立ち止まるという勇気に出合えたり。アートの力って、緩やかに人を動かし、時代を動かしていくということではないかと。僕が誰かに影響を与えるというだけでなく、僕自身アルティアムから影響を受けたいというのもあります。展覧会のオファーをいただいて、じゃあ今ならば一つのシリーズを一冊にまとめられるかもしれない。本という形として残すことで、みなさんとシェアして、ここから発信していきたいと思いました」。そうして、作品集『やがて、鹿は人となる/やがて、人は鹿となる』は、本展開幕と同時に発行された。アルティアム最後の思い出の一つとして手に取ってみてほしい。

-----

本展が始まるまでは、正直、最後の展覧会は回顧的なものになるのではと筆者は思っていた。が、その予想は外れた。アルティアムの歩みを振り返るような展覧会は2019年に20周年記念展「アルティアム プロスペクティブ−20年の時を超えて愛されるもの」として、一度開催されている。本展で紹介されている7人の作家たちは、20周年展以降、ここ10年のアルティアムの歩み・活動を感じてもらえる作家であると同時に、アルティアムを一つの通過点とし、これからもさらに活躍の場を広げていく作家たちであるといえるだろう。終わりというよりも、未来を見据えた卒業式のような展覧会だと感じたが、それはあながち筆者の勝手な憶測ではないかもしれない。

アルティアムは惜しくも閉館することになるが、7人の作家たちの表現がここで最後に感じさせてくれること、さらにアルティアムが福岡で紡ぎ続けてきた役割は、多くの人の心に残り、語り継がれていくことだろう。まさに、「きみが、死んでも残る花。」という言葉のように。

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

2026/02/14(土) 〜 2026/03/11(水)

合同会社書肆吾輩堂

2025/12/17(水) 〜 2026/03/15(日)

福岡市美術館

2026/01/04(日) 〜 2026/03/15(日)

熊本市現代美術館

2026/01/04(日) 〜 2026/03/15(日)

北九州市立美術館 本館