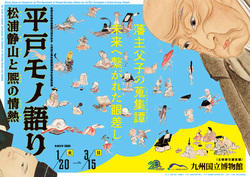

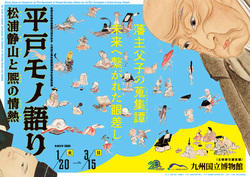

松浦史料博物館開館70周年記念・九州国立博物館開館20周年記念特別展

平戸モノ語り ─松浦静山と熈の情熱

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

|

藤浩志 2017/10/19 |

|

プロジェクトは連鎖する

山や海岸、田畑、建造物など様々(さまざま)な地域素材を活用したアートプロジェクトが全国各地で開催されるようになった。瀬戸内国際芸術祭や越後妻有アートトリエンナーレなどの人口流出の課題を抱えている地域での開催もあれば、横浜トリエンナーレや愛知トリエンナーレのように公立の大型文化施設を拠点に都市整備と絡めた開催もある。僕がこの一年で関わっているアートプロジェクトだけでも、茨城県北芸術祭、かみこあにプロジェクト、えずこせいじん博覧祭、スキマチイワキ、六甲アートミーツなど過疎地や大型公共ホール、森の中、銀行跡など様々な現場がある。

これらの地域の様々な現場を活用したアートプロジェクトは、1990年代からアーティストを主体として小さな規模で広がり、2000年以降、予算規模の大きな芸術祭として展開している。僕ら学生が主体となって京都市中心部の各所や鴨川の中などを使って行った83年のアートネットワーク’83は、先駆的事例として様々な活動の連鎖を促したが、記録集を作っていないこともあり歴史の中で位置付けられてない。残念である。

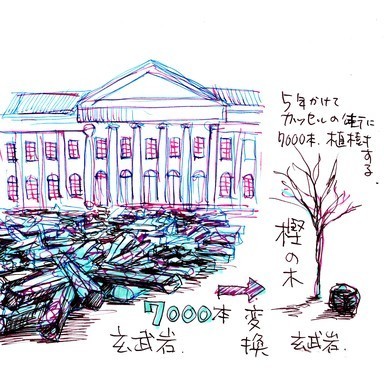

京都のプロジェクトの引き金はヨーゼフ・ボイスというアーティストが82年のドイツの国際展ドクメンタ7で展開した「7千本の樫の木」だったと確信する。実は83年4月号の美術雑誌でボイス特集が組まれ、その活動が紹介されている。メイン会場の前に数メートルもある玄武岩の柱を7千本積み上げ、それを資金源として5年間かけてカッセルの街に7千本の樫の木の植樹をするというもの。政治活動にもつながる美術表現をボイスは「社会彫刻」と呼び、街の緑化運動を直接美術表現として行ったことは、大学で美術を学ぶ一部の学生にとって刺激的な大事件だった。

インパクトのある表現活動は意図せぬところで若い感性を刺激する。ドイツの小さな街での活動が、京都の美術大学の学生の活動を誘発し、結果として今の日本の美術状況へと連鎖を生み出したのだ。

(美術家。挿絵も筆者)=7月17日西日本新聞朝刊に掲載=

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

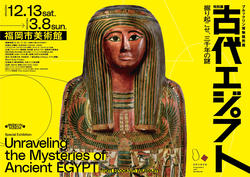

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/02/07(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

2025/12/06(土) 〜 2026/02/08(日)

熊本県立美術館

2025/12/20(土) 〜 2026/02/08(日)

佐賀県立美術館