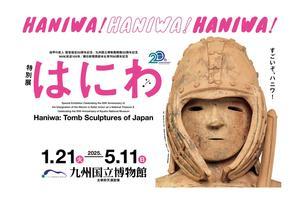

挂甲の武人 国宝指定50周年記念/九州国立博物館開館20周年記念/放送100年/朝日新聞西部本社発刊90周年記念

特別展「はにわ」

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)

09:30 〜 17:00

九州国立博物館

| 2025/02/10 |

|

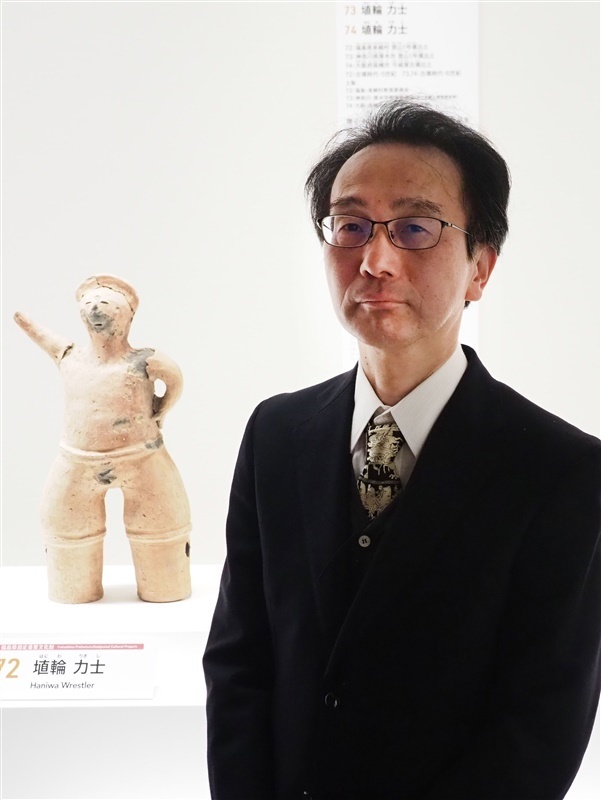

九州国立博物館(九博、福岡県太宰府市)で開かれている開館20周年記念特別展「はにわ」(西日本新聞社など主催)には、約120件の古代の造形が集まっている。バラエティーに富んでいる一方、多種多様すぎて目移りしてしまうのも確かだ。では、どこに注目すればより興味深く楽しめるのか。担当した九博の白井克也学芸部長に、鑑賞のポイントを三つの視点で語ってもらった。

(聞き手・塩田芳久、写真・佐藤桂一)

●姿かたち

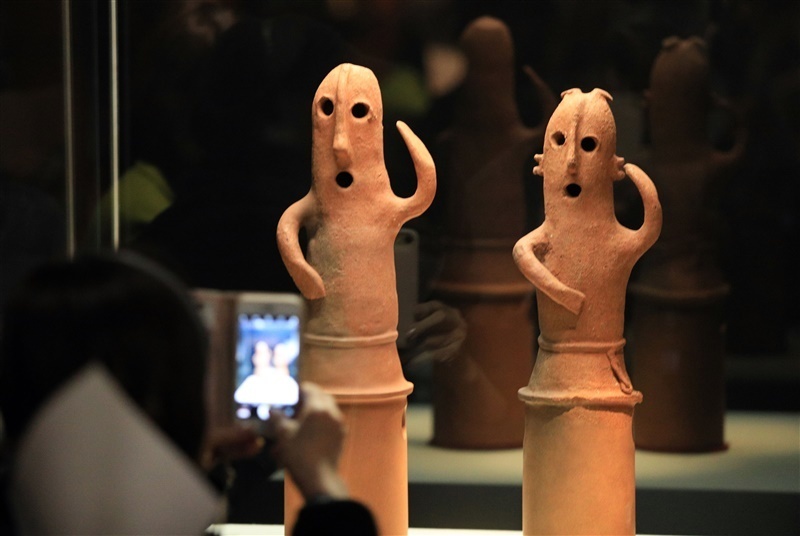

本展を見て「はにわってあれもこれもある」と感じていただけたら、と考えています。はにわのイメージは、人によって大きくは変わらないでしょう。教科書に載った「踊る人々」や、はにわ初の国宝「挂甲(けいこう)の武人」が真っ先に浮かぶはずです。しかし本展を見ていただくと、「はにわは無表情と思っていたけど笑っているものがある」「馬は知ってたけど魚もあるのか」などと発見があるはずです。

はにわとは、人が世の中にある物を見て作っています。竜など想像上のものは作っていません。当時の社会の縮図として見ることもできるのです。

●物語

人物や動物などの「象形はにわ」は、それぞれに役割分担があり、何らかの物語を表現していると考えられています。

「盾持人(たてもちびと)」は古墳を守る武人ですが、威嚇したり笑ったりと表情は実に豊かです。四股を踏んだり土俵入りしたりする「力士」は王権儀礼と深い関係があるといわれています。数々の「家形埴輪(はにわ)」は神聖な魂のよりどころとなっています。5体そろった「挂甲の武人」もそれぞれ違いがあり、誕生の物語があるのかもしれません。会場でじっくり見比べてください。

●地域

はにわが生まれた地域にも注目してください。高さ約2・4メートルの「円筒埴輪」(奈良・メスリ山古墳出土)ははにわが作られた初期、4世紀のものです。厚みが1・6~1・8センチと薄いのも特徴で、高度な技術が、当時の日本の中心地にあったことがうかがえます。

筑紫君磐井(つくしのきみいわい)の墓とされる岩戸山古墳(福岡県八女市)で出土したといわれる「武装石人」(展示は3月16日まで)は、文字通り石製。当地には石材が豊富にあったことを示すとともに、畿内の王とは異なる九州の王の個性も伝えているのかもしれません。

はにわは、語り尽くせないほど魅力がいっぱいです。

▼九州国立博物館開館20周年特別展「はにわ」

国宝14件を含む約120件が並ぶ。入場料は一般2000円、高大生1200円、小中生800円。問い合わせはハローダイヤル=050(5542)8600。

=(2月8日付西日本新聞朝刊に掲載)=

◎ARTNEチケットオンラインで当日券 販売中

チケットはこちら

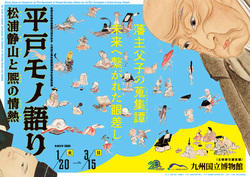

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

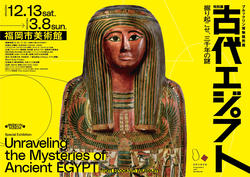

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

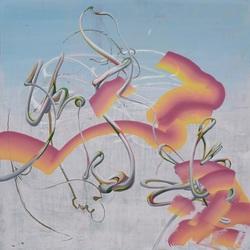

2026/02/21(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

2026/02/05(木) 〜 2026/02/22(日)

EUREKA エウレカ

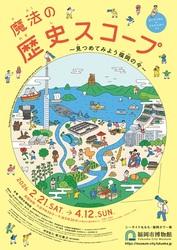

2026/02/21(土) 〜 2026/04/12(日)

福岡市博物館