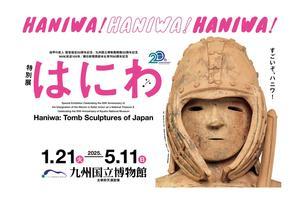

挂甲の武人 国宝指定50周年記念/九州国立博物館開館20周年記念/放送100年/朝日新聞西部本社発刊90周年記念

特別展「はにわ」

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)

09:30 〜 17:00

九州国立博物館

| 2025/02/28 |

|

九州国立博物館(九博、福岡県太宰府市)で開催中の開館20周年記念特別展「はにわ」(西日本新聞社など主催、5月11日まで)は、見どころ満載で何度も足を運びたくなる。初めて鑑賞する人はもちろん、再訪する人にも注目してほしいのが「動物埴輪(はにわ)大集合」のコーナーだ。鳥や馬、猪(イノシシ)、鹿などの造形は見事の一語だが、それぞれの動物が持つ「意味」を知ると楽しみが倍加するだろう。九博の小澤佳憲主任研究員にガイドしてもらった。

(文・写真 塩田芳久/写真 佐藤桂一)

●鳥

最初に作られた動物埴輪は鶏といわれ、4世紀には登場します。夜明けを告げる鶏は、被葬者の王が死後の世界で目覚め、新しい生活を滞りなく始められるようにとの願いが込められています。次に登場するのが水鳥です。水鳥は死者の魂を運ぶ動物と考えられていました。鳥の埴輪は、被葬者の王様のことを思って作られていることが分かります。

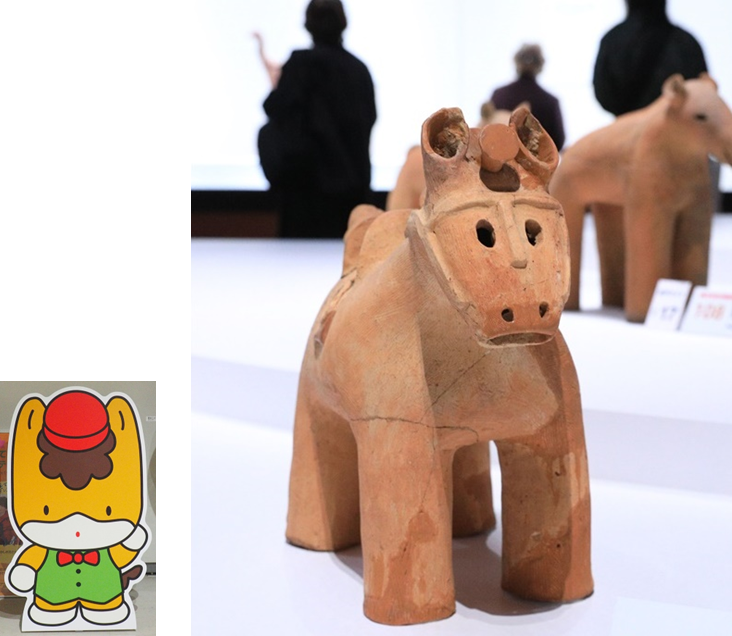

●馬

馬形埴輪の多くが人が騎乗できる状態、鞍(くら)やあぶみ、手綱をはじめ、装飾性の高い馬具が一緒に表されています。馬を持つことは、王の軍事力の高さを象徴していました。残された一族の「力」をアピールする存在でもありました。子馬の埴輪もありますが、馬を生産できる力があったことを物語っています。馬は重要な物資でした。

●犬と猪

犬と猪の埴輪は一緒に出土するケースが多いです。猪1頭に対して犬が2~3匹というように。犬をけしかけて、逃げる猪の足を止めさせる「吠(ほ)え(鳴き)止め猟」の模様が再現されているのでしょう。18日から展示される猪形埴輪(6世紀、九博蔵)には背中に矢が刺さった様子が再現されています。

●鹿

鹿は臆病な動物で物音に敏感に反応します。周辺をうかがい後ろを振り返る「見返りの鹿」は、耳をそばだてる様子まで表現しています。猪も鹿も狩猟動物です。狩猟には地形を読んだり人を配置したり、軍事と同様に「戦略」が求められます。被葬者とその一族が戦略に長じていることも伝える副葬品です。

●鵜ほか

鵜(う)飼いで知られる鵜も狩猟の象徴とされ、統率力の高さを示すと思われています。魚は狩猟の対象というよりは捧(ささ)げ物と考えられているようですが、どんな役割を担ったのか諸説あります。猿の埴輪は非常に珍しいです。これも何の意味を持つのか分かっていませんが、埴輪が作られた最後の時代のもので、作りたいものを作る、自由な表現が許される社会になっていたのでしょう。

▼九州国立博物館開館20周年特別展「はにわ」 国宝14件を含む約120件が並ぶ。17日の休館日に一部展示替えを行う。入場料は一般2000円、高大生1200円、小中生800円。問い合わせはハローダイヤル=050(5542)8600。

=(3月12日付西日本新聞朝刊に掲載)=

◎ARTNEチケットオンラインで当日券 販売中

チケットはこちら

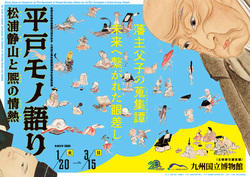

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

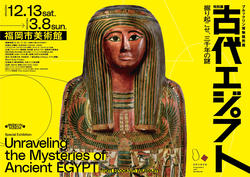

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/01/09(金) 〜 2026/02/26(木)

Spiral Garden 福岡ワンビル

2026/01/13(火) 〜 2026/02/27(金)

九州大学伊都キャンパス フジイギャラリー

2026/01/24(土) 〜 2026/03/01(日)

大川市立清力美術館