つきなみ講座9月 美術と言語と人工知能

2025/09/20(土)

福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

| 2019/05/24 |

|

該博な知識と、暴走する妄想力で絶好調の仏像学芸員Xによる「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」展の見どころコラムも今回で最終回。気になる人は(上)と(中)も読んでみてください(編集部)。

ヤバい名品

今回展示された仏像の中で「天王及び羅刹立像」(№4)は20~30センチの小さな作品だが個人的には超オススメだ。

羅刹とは鬼のこと。霊鷲山でお釈迦様の説法を聞きに来た群像の一部として造られたとも考えられるが、当初どのように安置されていたかは分からない。

作者は出来栄えからみて快慶工房のスタッフとしか考えられないが、あり得ないほど立体的にデフォルメされた筋肉表現はヤバいとしか言いようがない。そんなヤバい鬼を嬉々として彫っているヤバい仏師たちの姿を想像してほしい。

六観音菩薩像

さて、展覧会もいよいよクライマックス。定慶の代表作「六観音菩薩立像」(№6)のコーナーに入って一瞬驚いた。広い空間に六体の観音像がズラリと並んでいて壮観なのだが、その前が舞台のように高くなっていて、それぞれの観音像と目線が合うようになっている。さすがは九博、充分な予算を投入したうらやましい贅沢な会場設営だ。しかもこのコーナーだけだが写真OKというのも嬉しいサービスではないか。

六観音は宗派によって違いがあるが、真言宗では如意輪観音、准胝観音、十一面観音、馬頭面観音、千手観音、聖観音とされていて、大報恩寺の像もこの系統に属する。なぜ六体なのかというと、それは人が死んでから生まれ変わる六道(天道・人道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)の衆生を、それぞれの観音が救うとされるからだ。だから生前この六体を拝んでおくとどこの世界に生まれても大丈夫ということになる。

なお、六観音像はもとから大報恩寺にあったものではなく最初に紹介した「地蔵菩薩立像」と同様、江戸時代初期に北野天満宮の近くにあった願成就寺経王堂から移されたものだ。ただし経王堂は室町時代の創建で、それ以前にどこにあったのかは分からない。

肥後定慶

この六観音のうち馬頭観音と如意輪観音の像内から貞応3年(1224)の奥書をもつ経巻が発見されている。また、准胝観音の像内の墨書から、作者は「肥後別当定慶」であったことも判明している。鎌倉前期には「定慶」という名の仏師は他にも3人いたことが知られていて非常にややこしいのだが、肥後定慶は運慶の長男である湛慶よりも10歳ほど若く、運慶一門の中でも一目置かれる気鋭の仏師であったようだ。

肥後定慶には他にも京都・鞍馬寺の聖観音菩薩立像などいくつか作品が知られているが、運慶様式をベースに当時の中国彫刻の装飾性を巧みに取り入れた作風に特色がある。バランス感覚に優れた仏師だったようだ。ちなみに、肥後と名乗るからには熊本出身かというと、そのへんはよく分からない。定慶が「そぎゃん」「ばってん」とか喋っていたら面白そうだが。

色を塗らない訳

ところで、六観音像には彩色が施されていない。せっかく一流の仏師に頼んで仏像を造ったのになぜ彩色を施したり、金箔を貼ったりしなかったのか。実はこの木肌をあらわすという点にも深い意味が込められている。

古代インドでは本来仏像は貴金属や貴重な石で造るべきとされていた。もしそのような材料が手に入らなければ木を用いてもよいが、ただし白檀(ビャクダン)などの貴重な香木を使うように決められていた。これを「檀像」と呼ぶのだが、日本では白檀が手に入らないため、それに近いカヤの木(バニラクリームのような甘い香りがする)が用いられたのだ。

肥後定慶が造った六観音像はすべてカヤの木が用いられ、できるだけ素材を生かしたシンプルな構造で造られている。表面に彩色を施さないのはカヤの木の香りを生かすためで、ここにも仏教の原点インドが意識されている。ただし念のために断っておくが、700年経った今では六観音像の近くで鼻をクンクンさせても香りはしない。

彫刻の変奏曲

六観音像を前にしたとき「ダバダ~♪」という音楽とともに「違いのわかる男」という昔のインスタントコーヒーの名コピーを思い出した。六観音像は肥後定慶を中心とする数人の仏師が造ったと考えられている。だから六体とも同じ顔(卵型の顔にキリッとした目鼻立ち)に統一されてはいるが、実はそれぞれに担当者の力量やくせが表れていて微妙な違いがある。テレビの「一流芸能人」テストではないが、その違いを見分けられるかが試されている。

さてそんな時はどうするか。答えは一つ、心を無にしてじっくりと時間をかけて観察するほかない。衣のまとい方が違う、顔つきや体の厚みも違う、目が慣れてくると光背や台座の細かい違いにも気が付いてくる。図録の解説を読むと定慶が造った准胝観音が一番優れているとのことだが、そんな先入観を持たずにぜひ観察に集中してほしい。

30分経過。確かに准胝観音の完成度が高いようだが、個人的には十一面観音が准胝観音よりも立体表現の点で優れていると思った。だが他の像もそれぞれレベルが高い。ぴったりと息が合っていてまるで彫刻のコーラス、いや変奏曲のようだ。

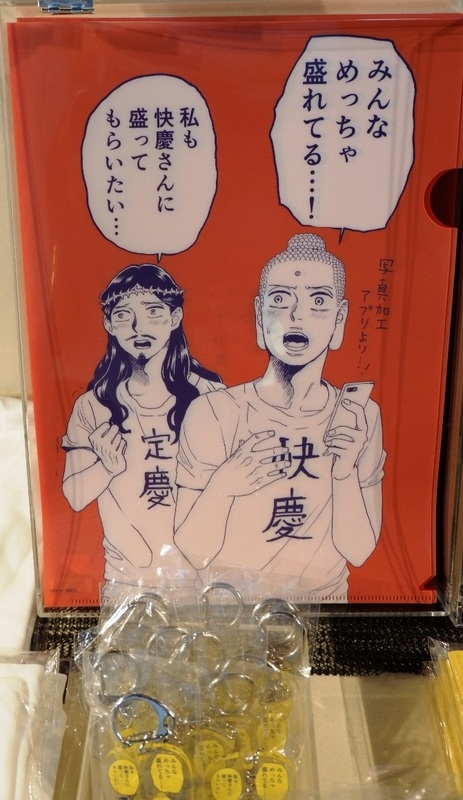

恐るべし「快慶Tシャツ」

後ろ髪を引かれるようにして会場を出るとグッズ売り場があった。展覧会の主催者はお客さんのために知恵を絞っていろんな記念品を準備するのだが、今回は何と「聖☆おにいさん」作者の筆で「快慶」と書いた超マニアックなTシャツが売られていた。

おそらくここでしか買えないものだ。一瞬欲しいと思ったが、白い目で見る家人の姿が思い浮かびかろうじて踏みとどまった。ただそれにしてもこのTシャツ、本文で述べたように鎌倉時代の快慶作品と現代のアニメ業界との親和性から発想されたのだろうか。もしそこまで考えて開発されたとすれば、売れるかどうかはさておき恐るべき商品だ。

3回に分けてお届けした「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」の見どころコラム、いかがだったでしょうか?

仏像学芸員Xの妄想力全開の記事内容、信じるか信じないかはあなた次第!ではなく

会場でぜひご確認を!6月16日まで開催中です!

2025/09/20(土)

福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

2025/09/12(金) 〜 2025/09/21(日)

OVERGROUND

2025/07/10(木) 〜 2025/09/23(火)

鹿児島県霧島アートの森

2025/07/11(金) 〜 2025/09/23(火)

大分市美術館

2025/07/12(土) 〜 2025/09/23(火)

山口県立萩美術館・浦上記念館