つきなみ講座9月 美術と言語と人工知能

2025/09/20(土)

福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

|

アルトネ編集部 2019/05/17 |

|

謎の仏像学芸員Xのディープな世界が炸裂する「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」の見どころコラム。気になる方は(上)も併せてご一読を!(編集部)

キャラ分けの妙

例えば「大迦葉(だいかしょう)像」を見てみよう。くわっと口を開けて乱杭歯を見せ、いかにも「喝!」と叫んでいそうな怖い顔をしている。それもそのはず、彼はお釈迦さまの弟子たちの最長老で、頭陀第一(つまり修行第一)と称される教団のまとめ役の立場にあった。最近の人には分からないだろうが、ドリフターズのいかりや長介みたいな存在だ。

また「阿難陀(あなんだ)像」は合掌する若々しい僧侶といった雰囲気だが、彼は侍者(身の回りの世話をする)として常にお釈迦さまの近くにあり、しかも美男であったらしい。そのほかの弟子たちにもエピソードがあり、個々に豊かな人間性が表現されている。興味のある方はぜひ展覧会図録を見て理解を深めてほしい。

運慶や快慶が属した仏師集団(慶派)は、写実的(平たく言えばリアル)な仏像を「売り」にしていた。だから快慶も大報恩寺にお参りにきた人々が「本物の十大弟子に会えた」と喜んでもらうため、キャラ分けには徹底定にこだわったはずだ。

あなたは誰?

居並ぶ十大弟子像を見ていて気になったことがある。「目犍連(もっけんれん)像」だけが他と雰囲気が違うからだ。この像は足ホゾの銘文から快慶本人が造ったことがはっきりしていて他よりもひときわ出来映えが優れている。年をとっても「若いモンには負けん!」という快慶の気合も感じられる。だがそれだけではない何かがある。これは仏像学芸員のカンだが、この像は快慶の周辺にいた誰かをモデルにして造ったのではないだろうか。

目の下のたるみや細かい顔の皺、エラの張った顎の骨格、首の皺の深さ・・。まっすぐ前を見据えた目には強靭な意志が感じられ、見れば見るほどリアルで他の像とは存在感が違うオーラが漂っている。ただ、目犍連はインドの人で超能力(瞬間移動とか千里眼とか)を駆使し「神通第一」と称されたのだが、この像にはそういう超人的なイメージはない。明らかに「平たい顔族」の日本人だ。なお、身も蓋もない話で恐縮だが、大報恩寺の十大弟子像の名称は寺伝によっているため、制作当時からその名前であったとは限らない。

さて、ここからは筆者の妄想になるが、快慶は大報恩寺を創建した義空、もしくはその師匠で説法の名手と称された澄憲のような人物を念頭にノミをふるったのではないか。このように思うのは十八羅漢像の一体を実在の高僧の顔とした後世の例もあるからだ。あるいは運慶・快慶の師であった康慶をモデルにしたと考えてみても楽しいかもしれない。

沓を履く訳

十大弟子像を見ていて他にも気になったことがある。それは全員が沓を履いていることだ。ふつう仏弟子は三衣一鉢(さんねいっぱつ)と言って、できるだけ質素な姿で生活することが求められる。サンダルならともかく沓を履くのは多分許されないし、第一暑いインドで托鉢する際にも足が蒸れるだろう。胸を露出する上半身と比べても違和感があり明らかにヘンだ。

そのあたりの事情は作者の快慶に尋ねてみるほかないが、ここでは仏像の種類のうち沓を履くのは天部と呼ばれるインドの神々(帝釈天・四天王など)で、如来と菩薩は例外なく裸足というルールがあることに注目したい。それは如来や菩薩は普段は清らかな場所(つまり浄土)にいて、天部は汚れた俗界に近いところにいるという理解があるからだ。そうすると、このように考えることはできないだろうか。十大弟子には仏のおわす浄土から衆生の住む汚れた俗世に降りて来て我々を救うという役割があり、そのために沓を履いているのだと。

鎌倉グローバリズム

十大弟子像ばかり注目してきたが、忘れてはならないのがご本尊の「釈迦如来坐像」(№1)だ。畏れを取り除き、願いを聞くという意味がある施無畏・与願の印相をあらわし、左脚を右脚の上に重ねて結跏趺坐(けっかふざ)する。その姿はお釈迦さまがインドの霊鷲山(りょうじゅせん)で説法する姿だとされる。十大弟子像も本来はお釈迦さまの周りで説法を聞くという設定で造られているのだ。

この像は「巧匠 法眼行快」(こうしょう ほうげんぎょうかい)と記す銘文から、快慶の一番弟子であった行快が造ったことがわかっている。本尊の作者が快慶でないのは不思議だが大報恩寺の創建当初の本尊が何らかの事情で失われ、快慶の没後に行快が造り直したのかもしれない。ちなみに「巧匠」は快慶が名乗った一種のブランドで、インドで最初にお釈迦さまの像を彫ったとされる〝神仏師”毘首羯磨(びしゅかつま)を意味する。

快慶は仏教の歴史を遡ってインドの〝神仏師”を名乗り、行快もそれを踏襲したのだ。それにしても快慶らが抱いていた世界観がかなりグローバルであったことに驚かされる。鎌倉時代はある意味夢のように浮ついていた平安時代の信仰(バブル時代)への反省から、仏教の原点に返ろうという運動が興り、いろんなところでインドが強く意識されたのだ。

ジブリ≒快慶工房

行快という仏師を知っている人はどれくらいいるだろうか。歴史の教科書に出てくるのは運慶や快慶といったほんの一握りの人々に過ぎないが、こうしたスター仏師の下では多くの弟子たちが黙々とノミを振っていたのだ。快慶は安阿弥陀仏というホーリーネームを持ち、「安阿弥様(あんなみよう)」と呼ばれる独自のスタイルの仏像を造って一世を風靡したが、実はその下には行快や長快、栄快といった多くのスタッフが働いていた。

そのイメージは宮崎駿とスタジオジブリに限りなく近い。実際、快慶の仏像は立体の彫刻作品ではありながら、シンプルな面と線で構成された親しみ易い作風に特徴があり、日本のアニメ作品にも通じるところがある。日本人の好みは鎌倉時代以来変わっていないのだ。いやそれどころかハニワなんかを見ると古墳時代から変わっていない気がする。

おそらく行快は偉大な監督快慶から「行さん、明日までにそれやっといて♡」とかムチャ言われても徹夜で黙々とペン(ではなく)ノミを振っていたに違いない。

行快の苦悩

行快は監督快慶の作風を忠実に守って快慶工房の跡継ぎになり、監督が亡くなってから本尊制作を依頼されたらしい。人間なら誰でも先輩や師匠を越えたいと思うものだが、行快の場合はどうだったのだろうか。この釈迦如来像も師匠快慶の作風を踏襲してはいるが、顔立ちや衣の表現に少し「アクの強さ」が加わっているように見える。

それが成功したかどうかの評価は難しいが、やはり基本的には快慶スタイルの枠から出ていないように見える。一人のクリエイターとして偉大な監督を越えてみたい、でもその名声は守らねばならないしスタッフも食わせていかねばならない・・、行快の立場は複雑だ。

(次回に続く)

2025/09/20(土)

福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

2025/09/12(金) 〜 2025/09/21(日)

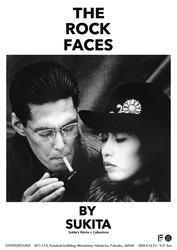

OVERGROUND

2025/07/10(木) 〜 2025/09/23(火)

鹿児島県霧島アートの森

2025/07/11(金) 〜 2025/09/23(火)

大分市美術館

2025/07/12(土) 〜 2025/09/23(火)

山口県立萩美術館・浦上記念館