開館5周年記念

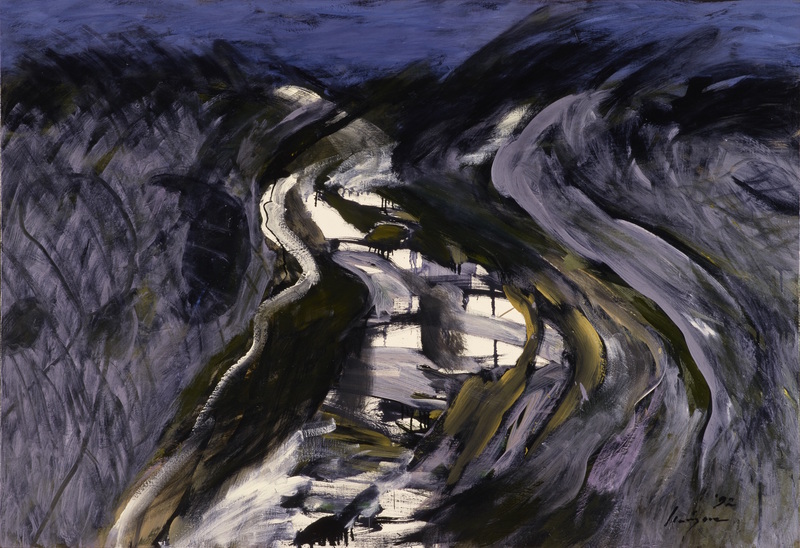

九州洋画Ⅱ:大地の力

— Black Spirytus

2021/09/18(土) 〜 2021/12/12(日)

10:00 〜 17:00

久留米市美術館

| 2021/11/13 |

|

久留米市美術館では、開館5周年記念展「九州洋画Ⅱ:大地の力-Black Spirytus」を開催中です。多彩で魅力的な「九州の洋画」を支えた地域の特長や、世代をこえたつながりについて、あれこれと思いをめぐらせる展覧会です。

久留米市美術館の方々から、数回にわたって紹介していただきます。

*****

「九州洋画Ⅱ:大地の力」の最初の展示室には、東京美術学校西洋画科の開設時に教えていた3人が、留学時代に描いた人物画が並んでいます。黒田清輝《ブレハの少女》(1891)、岡田三郎助《バラの少女》(1901)、藤島武二《チョチャラ》(1908-09)です。

実はこの3人、生まれた年でいうと黒田が1866年、藤島が1867年、岡田が1869年とほぼ同世代です。留学した時期が異なり、黒田の渡欧は1884年から1893年まで。その黒田が帰国後に整えた制度によって1897年から岡田が、1905年から藤島がフランスに派遣されました。

この留学時期のズレは、ある意味、決定的なものでした。というのも、19世紀から20世紀への転換期の美術界は、パリだけをとっても移り変わりが激しく、5年も違うと全く異なる様相を見せるからです。

黒田清輝や、その盟友の久米桂一郎がパリにいたのは1880年代から1893年まで。そこで学んだ外光表現を日本にもたらしたことは明らかだとしても、実際、彼らが目にしたフランスの美術状況は、より多彩で複雑に動いていました。ジャポニスムの再燃や、商業芸術の展開。サロンの画家も外光を取り入れ、大画面画が公共施設の壁を飾り、文学と美術における象徴主義が提唱されるなど、黒田の留学期だけでも大小、様々な動向が浮沈していたのです。

岡田三郎助の留学は、まさに世紀をまたいだ1897年から1902年。黒田の師であったラファエル・コランにつき、むしろ、一層深く懐にとびこみました。また、1900年の「パリ万博」では多くの日本人同胞をパリで出迎えることになります。当時のフランスの美術をめぐる動向については、おそらく、一人のフランス画家の暮らしからディテールを、祝祭的なパリの空気感、そのダイナミズムの中で全体像を見たのではないかと思います。

一方、サロン・ドートンヌで「フォーヴ」が暴れだした1905年にフランス入りした藤島武二には、パリはまた違う表情を見せました。セザンヌの再評価、そして、キュビスム。日本から大切に抱えていった情報と、実際に目にする現実。結局、コランとは一度も会わず、黒田のもう一人の師ともいえるピュヴィ・ド・シャヴァンヌの模写などに精を出し、留学期の後半はイタリアに向かいます。原点(=古典)に立ち戻って学ぶ姿勢は、藤島だけではなく、時代の変わり目で迷うヨーロッパの画家たちにも見られた傾向でした。展示作の《チョチャラ》はイタリア、ローマで描かれたものです。

以後、渡欧する画家たちの数や層は、私費留学を含め拡大していきますが、やはり5年10年で状況はどんどん変化するため、時期により学び方には違いがあるようです。旅する1910年代、挑戦の1920年代、そして社会情勢の悪化とともに1930年代の前半には殆どが日本に帰国します。

戦後、アートシーンはヨーロッパからアメリカに移りますが、それでもパリを訪れる画家は途切れませんでした。何かを会得するために、それまでの自分を捨てたのは、明治の巨匠たちに限ったことではありません。戦後に留学して10年以上滞在した野見山暁治もフランスで「洋画という美術学校のとき以来教えられてきた造形意識が消えてしまった」と言っています。描くことは画家の創造と思っていたが、実際には自分の生きている土地の中から生みだすものではないかと。

「ながい歳月をかけて、ぼくは何かを身につけたのではなく、フランスに行くまえのぼくをキレイさっぱりと洗い流してしまったらしい」(引用は『署名のない風景』[平凡社、1997]より)。

(久留米市美術館 佐々木奈美子)

※第4回につづきます

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/01/17(土) 〜 2026/03/04(水)

長崎歴史文化博物館

2025/12/02(火) 〜 2026/03/08(日)

TOTOミュージアム

2026/01/04(日) 〜 2026/03/08(日)

熊本市現代美術館