特別展「加耶」

2023/01/24(火) 〜 2023/03/19(日)

09:30 〜 17:00

九州国立博物館

| 2023/02/20 |

|

「加耶 不思議の国々<上>」はこちら

韓国・金海(キメ)市の中心部にほど近い標高約330メートルの山、盆山城(ブンサンソン)。その眼下に広がる平野はかつて、東アジア有数の国際貿易港「古金海湾」だった。

今は夜景スポットにもなっている山頂を囲む石の城壁は元々、加耶(かや)で造られたと推定されている。近くからは金官加耶の王宮跡も見つかっている。山頂にあった観光案内板によると、金官加耶の王妃がここから海の神に人々の安泰を祈ったそうだ。王妃が眺めた海の向こうに、古代の日本「倭」の北部九州があった。

*

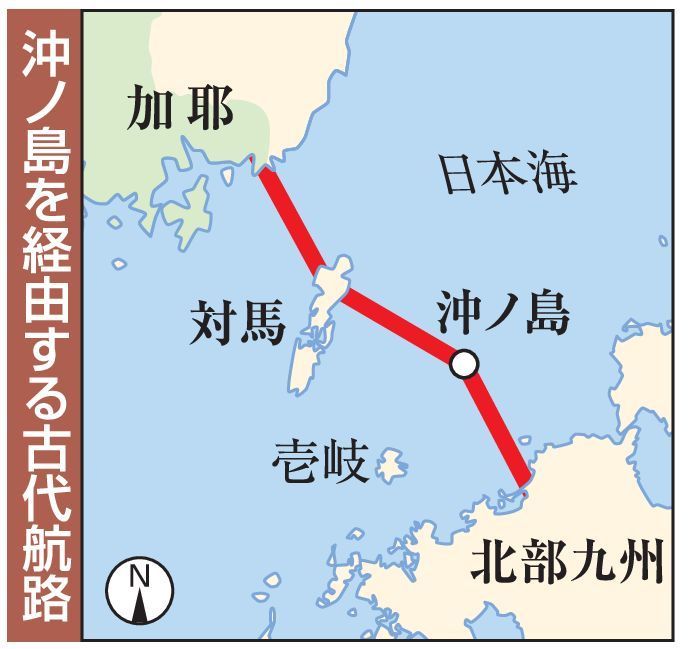

加耶と倭を最短で結んだのは、金海の港から対馬を経由し今の福岡に至る海の道。朝鮮半島南部と北部九州は、いにしえも今も文化や人が往来する窓口だった。当時の航海に使われた船は木製。旅の安全は現代の何十倍も天候次第だった。「どうか無事に着きますように」―海の道はそんないくつもの祈りでつながっていた。「道中、よくご無事で」と遠来の客の手を握り、帰国の際には「またお会いしましょう」と船影に手を振り続けた古代人の姿を、ふと思い浮かべる。

金官加耶が倭と盛んに交流した4世紀、航路の途中の沖ノ島(福岡県宗像市)で航海の安全を祈る国家的な祭りが始まった。遺跡からはさまざまな国から持ち込まれた国際色豊かな供物が出土し、加耶の主力輸出品である鉄の延べ板「鉄鋌(てってい)」も見つかっている。「加耶人も当然、沖ノ島で祈りをささげたはずだ」。沖ノ島のガイダンス施設、海の道むなかた館(同市)館長の西谷正さん(九州大名誉教授)は語る。

海を越えた古代の往来と聞くと、王権の政治交渉や武器、装飾品の輸出入をイメージしがちだ。確かに加耶の権力者の古墳からは、九州北部の青銅器や土器が発見されている。しかし西谷さんによると、韓国南部と九州北部との間では古墳時代以前から、地域レベルの平和的な交流や移住も盛んに行われていたそうだ。

その気配を感じられる場所がある。福岡県糸島市の可也(かや)山。晴れた日は対馬を見渡すこの山は、その名の由来が加耶にあると巷間(こうかん)に伝えられてきた。加耶から移住してきた人々がここで、故国を思ってかなたに目を凝らしたのだろうか。まるで盆山城にたたずむ加耶の王妃と、視線を交わすようにして-。

*

1500年以上前に作られた物なのに、造形はモダンで機能的。さながら、北欧雑貨のようだ。

線の模様が入った土器の杯は、持ち手も輪っか、渦巻き模様タイプとバラエティーに富む。そうした加耶の特徴を持つ土器の杯は古墳時代、倭でも盛んに作られるようになった。ビールがおいしくなりそうな「ジョッキ形土器」と呼ばれる物まである。

倭の人々が加耶など渡来人から教わり、同じ手法で作った土器は「須恵器」と呼ばれる。朝鮮語で鉄を「スェ」と言うことから「鉄のように硬い土器」を意味したというのが通説だ。穴窯を使って千度以上の高温で焼いた須恵器は弥生土器よりも硬く、水漏れもない。食べ物の貯蔵や酒の醸造にぴったりな大型容器を、倭の人々は手に入れた。

「加耶人と倭人(わじん)は往来するだけでなく、協力して集落をつくっていた」。福岡大名誉教授の武末純一さん(春日市奴国の丘歴史資料館名誉館長)は語る。須恵器が多く出土した福岡県朝倉市の古寺・池の上墳墓群には倭式と加耶式の両方の墓があり、加耶の土器職人の集団墓地や人骨も見つかっている。先進の技術でおしゃれな土器を作る陶工たちは、倭人の憧れの的だったのだろうか。倭人と加耶人にラブストーリーがあったとしても不思議はない。

*

加耶との交わりが倭にもたらしたものは土器など「物」にとどまらない。牛馬の飼育など、倭人の暮らしの風景をがらりと変えるような「文明開化」もこの時代に起こっている。

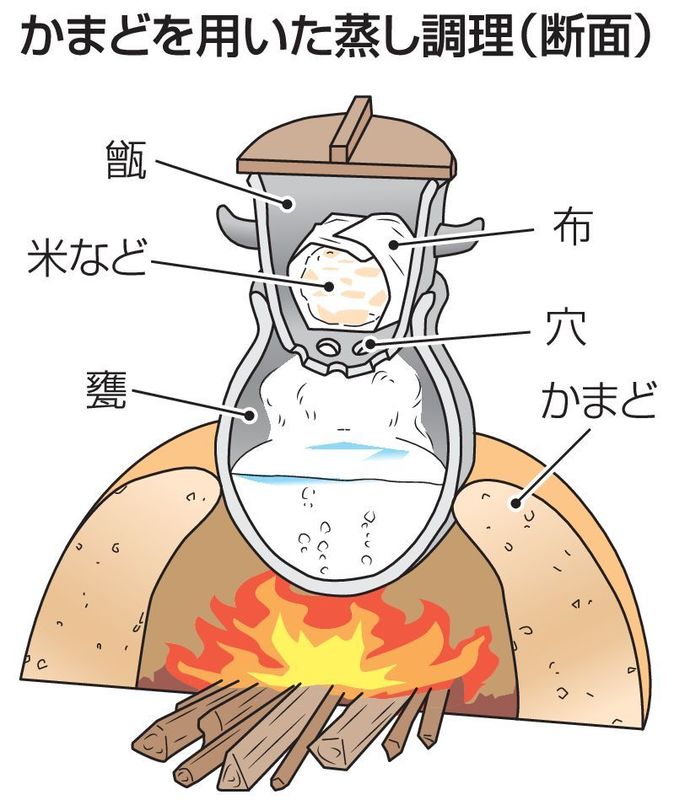

かまどを使った蒸すという調理法も、渡来人の移住を契機に倭に普及した。かまどには住居の隅に作り付けるタイプと持ち運べる移動式があった。湯を沸かす甕(かめ)と甑(こしき)と呼ばれる蒸し器をセットで使い、米を蒸したおこわは土器で直に炊いた場合よりも土臭さがなく、もちもちした食感も喜ばれたようだ。

弥生時代までは住居の中心にいろりのような物を造り、調理していた。かまどを使えば屋内を広く使え、屋外で使う移動式はもちろん、煙突で排煙する作り付けタイプも屋内が煙たくならない。食事のバリエーションも格段に増えたはずだ。「めでたい日だから栗おこわにしよう」なんて、会話も弾んだのだろうか。

日本最古とみられるかまどが発見されたのは弥生時代末から古墳時代初めにかけての集落跡、西新町遺跡(福岡市早良区)だ。ここには倭人だけでなく加耶を含むさまざまな国の人が滞在していた。武末さんは「江戸時代に外国文化の玄関口だった長崎の出島のような場所だった」と推定する。そんな「国際交流ベイサイド」で、当時の加耶人たちは蒸し料理を貿易商や役人に振る舞ったのかもしれない。

*

「加耶と倭は合わせ鏡のようだ」。九州国立博物館学芸員の白井克也さんはそう評する。加耶は数百年で姿を消した小さな国々だが、日本文化の形成に幾重にも影響を及ぼした。加耶からもたらされた人、物、技術を融合させ、定着させながら、倭は加耶をさまざまに受け入れた。倭人にとっての加耶人と加耶人にとっての倭人は共に、暮らしを楽しく快適にするため協力し合う、かけがえのない存在だったとも言える。

小さくても多様性があり、周囲の強国に対峙(たいじ)する時は協力し合いながら立ち回る「コミュニケーション力」も発揮した不思議な国々、加耶。その歴史をひもとく遺物は、国ではなく民(たみ)のレベルで紡がれた文化交流の普遍的な輝きを放つ。互いの音楽やドラマ、グルメを気軽に楽しむようになった現代の日韓関係や九州と韓国の関係も、まさにそこに重なる。 (川口史帆)

=(2月4日付西日本新聞朝刊に掲載)=

特別展「加耶(かや)」 3月19日まで、福岡県太宰府市の九州国立博物館。西日本新聞社など主催。最新の研究成果に基づき、韓国宝物「金銅冠」など加耶文化の素顔に迫る装飾品や土器など273件を展示。観覧料は一般1700円、高大生1000円、小中生600円。月曜日休館。問い合わせはハローダイヤル=050(5542)8600。

2025/09/11(木) 〜 2025/09/16(火)

福岡アジア美術館8F・交流ギャラリー

2025/09/20(土)

福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

2025/09/12(金) 〜 2025/09/21(日)

OVERGROUND

2025/07/10(木) 〜 2025/09/23(火)

鹿児島県霧島アートの森

2025/07/11(金) 〜 2025/09/23(火)

大分市美術館